Dagegen zu sein reicht nicht

Wer auf Glatteis steht und merkt, dass er den sicheren Stand verliert, versucht meist instinktiv mit zunehmend hektischeren Bewegungen der Beine wieder sicheren Stand zu gewinnen. Dass dies das Problem schlimmer macht, bis man endgültig den Halt verliert und mit den Füßen in der Luft krachend auf den Rücken fällt, macht dieses Motiv für viele Komödien so beliebt.

Daran erinnert fühlt sich, wer die hektischen und hyperventilierenden Diskussionen ansieht, die sich derzeit zu Elon Musks (Tesla) mutmaßlichem Hitlergruß oder Mark Zuckerbergs (Meta) vermeintlichem vorauseilenden Kotau vor US-Präsident Donald Trump entspinnen. Auf allen Seiten des politischen Spektrums wird versucht, mangelnde Standsicherheit und Selbstbewusstsein durch fiebriges Gestikulieren und Schimpfen auf das jeweils im Gegenüber personifizierte absolut Böse auszugleichen. Zoomt man heraus, sieht man, dass unsere gesamte Gesellschaft indessen auf dem Weg ist, krachend auf den Rücken zu fallen.

Warum haben wir unsere Trittsicherheit verloren? Der britische Historiker Tom Holland hat einmal sinngemäß folgende Beobachtung gemacht: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die normative Ausrichtung der westlichen Gesellschaften grundlegend geändert. War diese zuvor eindeutig christlich geprägt mit Jesus Christus als positivem Orientierungspunkt, dem man nachzufolgen strebte, wurde dieser durch einen rein negativen Bezugspunkt ersetzt, nämlich Adolf Hitler. Fortan hieß das Ziel nicht mehr „folge Christus“, sondern „sei bloß kein Hitler“.

Schlimmes Phänomen der Extremprosa

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des aktuellen Disputs um Musks „Hitlergruß“ scheint diese Analyse aus mehreren Gründen sehr hilfreich. Zuallererst, weil schnell klar wird, dass aus dieser invertierten Moralvorstellung in keiner Form eine positive gesellschaftliche Utopie erwachsen kann. „Du kannst alles sein und tun, solange du kein genozidaler Diktator wirst“, ist schwerlich ein brauchbares Fundament und Orientierung für eine komplexe und pluralistische Gesellschaft. Von der damit verbundenen Relativierung und Individualisierung aller Werte und Moralvorstellung und deren negativen Effekten ist bereits an vielen Stellen geschrieben worden.

Ein weiteres Problem zeigt sich darin, dass diese Fehlorientierung auch unser Denken und kommunikatives Handeln in genau diese grobschlächtige, undifferenzierte Art und Weise hineinführt. „Sei bloß kein Hitler“ erlaubt mir alles Verhalten unterhalb dieser Schwelle. Und dies, umso mehr es sich gegenüber jemandem abspielt, den ich vermeintlich für eben diesen halte. „Nie wieder ist jetzt“, „Wehret den Anfängen“ usw. rechtfertigt jede Tat des Widerstands. Diese allgegenwärtige „Ich gut, dort böse“-Kommunikation ist damit die natürliche Ausdrucksweise dieses Denkens.

> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge

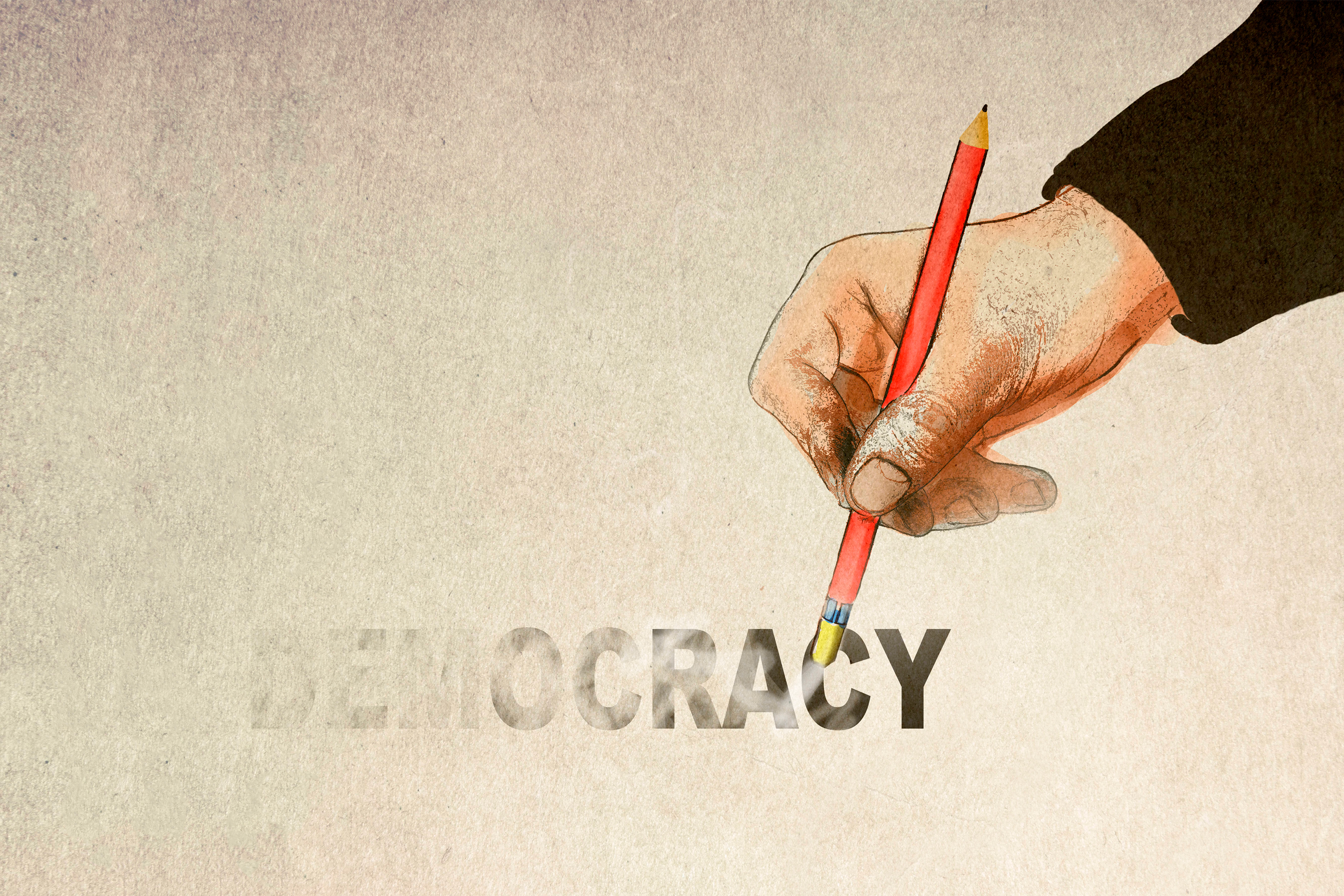

Begleitet wird dies alles von einem kommunikativen Phänomen, das ich gern Extremprosa nenne. Gemeint ist die völlige Überhöhung oder Entgrenzung von Begriffen wie Demokratie, Meinungsfreiheit, Hass/Hassrede oder auch Nazi/Faschist etc. Begriffe, die einmal Orientierung boten, werden praktisch wertlos, weil sie nichts mehr bedeuten oder gar ins Gegenteil verkehrt werden. Dann wird es plötzlich zur Auszeichnung in der eigenen In-Group, wenn der Gegner einen als Nazi beschimpft.

Und auch der Begriff der Demokratie wird vom eher formalen Prozess der Abstimmung zu einem normativ überladenen Konstrukt. „Demokratie“ ist dann nur, wenn herauskommt, was ich gut finde. Dass gerade in Demokratien sehr leicht katastrophale Mehrheiten zustande kommen, lehrt hingegen jeder Blick in die Geschichte und ist seit Platon ein so gängiger wie berechtigter Einwand in der politischen Philosophie.

Das falsche „Wer hat angefangen“-Narrativ

Das Ergebnis ist eine Gesellschaft, die nur noch schwarz oder weiß kennt, sich über grundlegende Begriffe nicht mehr verständigen kann und damit jeden sicheren Stand und Orientierung verloren hat. Eine Gesellschaft, in der von links wie von rechts emotional zugespitzte und polarisierende Kommunikation aka Populismus der Normalfall geworden ist. Gesehen wird dieser Populismus nur in der Kommunikation der anderen. Dient es der eigenen Sache, beispielsweise Elon Musk als Hitlers Wiedergänger zu inszenieren, darf es auch bei Linken und sogar in der kaum noch vorhandenen bürgerlich konservativen Mitte gern deftig zugehen bei der Bildwahl oder dem passenden Kommentar.

Und so haben wir aller Orten die Klage darüber, dass sich unsere Gesellschaft polarisiert. Und verwenden dagegen immer großzügiger jene kommunikativen Rezepte, die uns in genau diese Lage gebracht haben, erwarten aber ein anderes Ergebnis – die Definition von Wahnsinn.

In beliebt-nutzloser und zudem falscher Weise ist dazu ein gern platziertes „Wer hat angefangen“-Narrativ in den Mainstreammedien, dass der Populismus insbesondere von rechts komme. Und ja, die politische Rechte hat sich hier in den letzten Jahren einiger beachtlicher Zivilisationsbrüche schuldig gemacht, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass nicht noch weitere folgen. Dennoch ist es falsch, auf dem linken Auge blind zu sein und zu verkennen, wie sich das mediale und politische Spektrum zu Lasten der Mitte weit nach links verlagert hat.

Erfolge der extremen Rechten durch Fehlverhalten der bürgerlichen Mitte

Diese vermeintlich so aufgeweckte Linke ist erstaunlich blind gegenüber der eigenen Bigotterie. Die aktuellen Diskussionen um Wahleinmischung, Medienmacht und so weiter zeigen, dass Doppelmoral und zweierlei Maß kein Problem zu sein scheinen, wenn sie dem vermeintlich Guten dienen. Und vielen Linken ist es offensichtlich wichtiger, den Eindruck zu erwecken, zu den Guten zu gehören, als tatsächlich das Gute zu bewirken. Impression vor Impact lautet das Motto, das Populismus auch von Links salonfähig macht. Hauptsache moralisch überlegen fühlen und bloß nicht „Nazi“ sein.

Erschütternd, dass viele Menschen nicht sehen, dass die Erfolge der extremen Rechten im Wesentlichen dem Fehlverhalten und dem Scheitern der bürgerlichen Mitte und der gemäßigten Linken entspringen. Entsprechende Demut und Selbstkritik sucht man in diesem Lager jedoch vergebens.

Doch, wie verhindern wir, dass 2033 zum 100. Jahrestag der Machtergreifung Hitlers nicht wieder Rechtsextreme den Kanzler stellen? Ein Szenario, das ich aus persönlicher, katholischer Sicht nicht erleben möchte. Extremismus jedweder Farbe darf nie wieder unser Schicksal bestimmen. Dieses Szenario ist aber kaum auszuschließen, wenn wir von den beschriebenen Mechanismen nicht wegkommen.

Offene Diskussion über ein tragfähiges, ganzheitliches Menschen- und Gesellschaftsbild

Ein erster Schritt wäre es, die Pluralität und den demokratischen Diskurs zu stärken, damit wir wieder lernen, echte Meinungsvielfalt auszuhalten. Schluss mit Diffamierungen und Schmähungen für jeden, der auch nur versucht, komplexe Themen zu differenzieren. Das wird aber nicht funktionieren, wenn wir „Sei bloß kein Hitler“ als einziges Lösungsprinzip behalten, weil es keine Orientierung und keine positive Sinnstiftung ermöglicht.

Deshalb ist ein weiterer notwendiger Schritt eine offene Diskussion über ein tragfähiges, ganzheitliches und positives Menschen- und Gesellschaftsbild. Postmoderne Irrwege haben uns häufig aufs Glatteis geführt. Und von diesem müssen wir herunter, ohne auf dem Rücken zu landen. Diesen Weg zu gehen wird aber für diese postmoderne und auch postchristliche Gesellschaft ein schwerer Gang.

> Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Der Autor selbst hat am Ende seiner, durchaus guten Kritik an dem Gutmenschentum, die Füße auf seiner glatten Persona [C.G.Jung] nicht mehr halten können.😂

War es Selbstschutz oder intrinsische Motivation?

@Heinz Feichtinger Lieber Herr Feichtigner, Danke für den Kommentar und den kritischen Blick. Es ist aber keineswegs Selbstschutz. Ich meine es absolut ernst, dass extreme Parteien wie die AfD,Linke,BSW mit meinen Werten als Katholik nicht vereinbar sind, Letztere sehe ich allerdings nicht auf dem Weg zur Mehrheit. Das gilt in weniger deutlicher Form auch für Grüne und SPD. Ich bin, das ist kein Geheimnis klassischer CDU Wähler, von denen ich mich keineswegs gut vetreten fühle. Eine gewisse politische Heimatlosigkeit gehört möglicherweise heutzutage dazu, wenn man bspw. die Katholische Soziallehre und das Lehramt der Kirche ernst nimmt. Die besten Grüße RW

Schon Leo Strauss hat von der „reductio ad hitlerum“ gesprochen. Es gibt aber auch andere jüdische Stimmen, die ganz zu Recht vor der Überstrapazierung von Hitlervergleichen gewarnt haben. Die Geschichte hat immer einmal wieder Ähnlichkeiten mit Vergangenem, aber sie wiederholt sich nicht. So sind wir auch heute mit einer neuen historischen Situation konfrontiert. Sicher gibt es auch gegenwärtig totalitäre Tendenzen, aber totalitär war eben nicht nur der Nationalsozialismus, sondern auch der historische Kommunismus. Deswegen allein kann man keine direkte Verbindungslinie zum Nationalsozialismus ziehen. Ich würde stattdessen von einem „neuen Totalitarismus“ sprechen, der nicht offen diktatorisch, mehr unterschwellig daherkommt. Man müsste dieses Phänomen genauer analysieren, anstatt mit Schlagworten zu arbeiten, die darauf nicht passen. Was die Bezeichnung der AfD und ähnlicher Parteien als „rechts“ oder „rechtsextrem“ angeht, ist meine Überzeugung: Sie sind im historischen Sinn nicht als „rechts“ zu bezeichnen. Diese Parteien sind mehr eine Auflehnung gegen den Kulturmarxismus, also „gegen links“ statt „rechts“, weil sie (noch) keinen Gegenentwurf zur linken Kulturhegemonie haben. Als Christ würde ich natürlich sagen, dass diese berechtigte Ablehnung noch um eine positive Vision der Gesellschaft ergänzt werden muss, so dass man vor allem ein „Wofür“, nicht nur ein „Dagegen“ im politischen Kampf hat.

Totalitarismus habe ich in Deutschland zuletzt und am eigenen Leib während des erratischen Corona-Regimes erleben müssen. Hieran haben sich fast alle in Landes- und Bundesparlamenten vertretenen Parteien und die allermeisten ihrer VertreterInnen beteiligt. Bis heute sind mir keine Bitten um Verzeihung aus deren Reihen bekannt. Ohne Aufarbeitung dieses historischen, humanistischen und christlichen Tiefpunktes seit 1945 wird unsere Gesellschaft kaum Frieden und Versöhnung finden können. Trotzdem und gerade deshalb werde ich dafür beten.

Danke, lieber Riccardo Wagner, für Ihren besonnenen und Würde wahrenden Appell.

@Riccardo Wagner

Ich verändere den Satz frei nach Descartes:

Ich wähle klassischerweise CDU, daher bin ich.

Ich konnte mir das bei einer solchen Steilvorlage mit „Ich bin“ einfach nicht verkneifen.😀

Herr Wagner,

wie wäre es, wenn Sie zunächst mal erklärten, was Sie unter "Extrem rechts" verstehen? Und mit welcher Begründung Sie die AfD als extrem rechts bezeichnen? Ich habe den Eindruck, Sie verstehen unter "Extrem rechts" den Hitlerschen Nationalsozialismus. Das ist extrem falsch. Die NationalSOZIALISTEN waren, wie der Name sagt, Sozialisten, also links, und sie haben das immer wieder betont. Hitler hat in den Konservativen, gleich ob bürgerliche oder adlige, seine Hauptgegner gesehen. Und das waren sie auch, man denke an den Kreis um die Geschwister Scholl oder an den Kreisauer Kreis, der am 20. Juli 1944 ein leider mißglücktes Attentat auf Hitler verübt hat. Das waren Rechte! Und natürlich ist die AfD als konservative Partei rechts, genauso weit rechts, wie es Ihre CDU vor 20 Jahren auch war. Vergleichen Sie mal die Wahlprogramme der CDU von 2005 mit dem Wahlprogramm der AfD von 2025! Und daß Sie die Möglichkeit, daß die AfD nach einer gewonnenen demokratischen Wahl den Kanzler stellen könnte, mit der Machtergreifung Hitlers 1933 gleichsetzen, das zeigt, das Sie von der Geschichte Deutschlands im 20. Jh. wenig verstanden haben. Ich empfehle Ihnen die Lektüre des Buches "Anmerkungen zu Hitler" von Sebastian Haffner.

Mit freundlichen Grüßen

Elmar Oberdörffer