Denker der Vernichtung

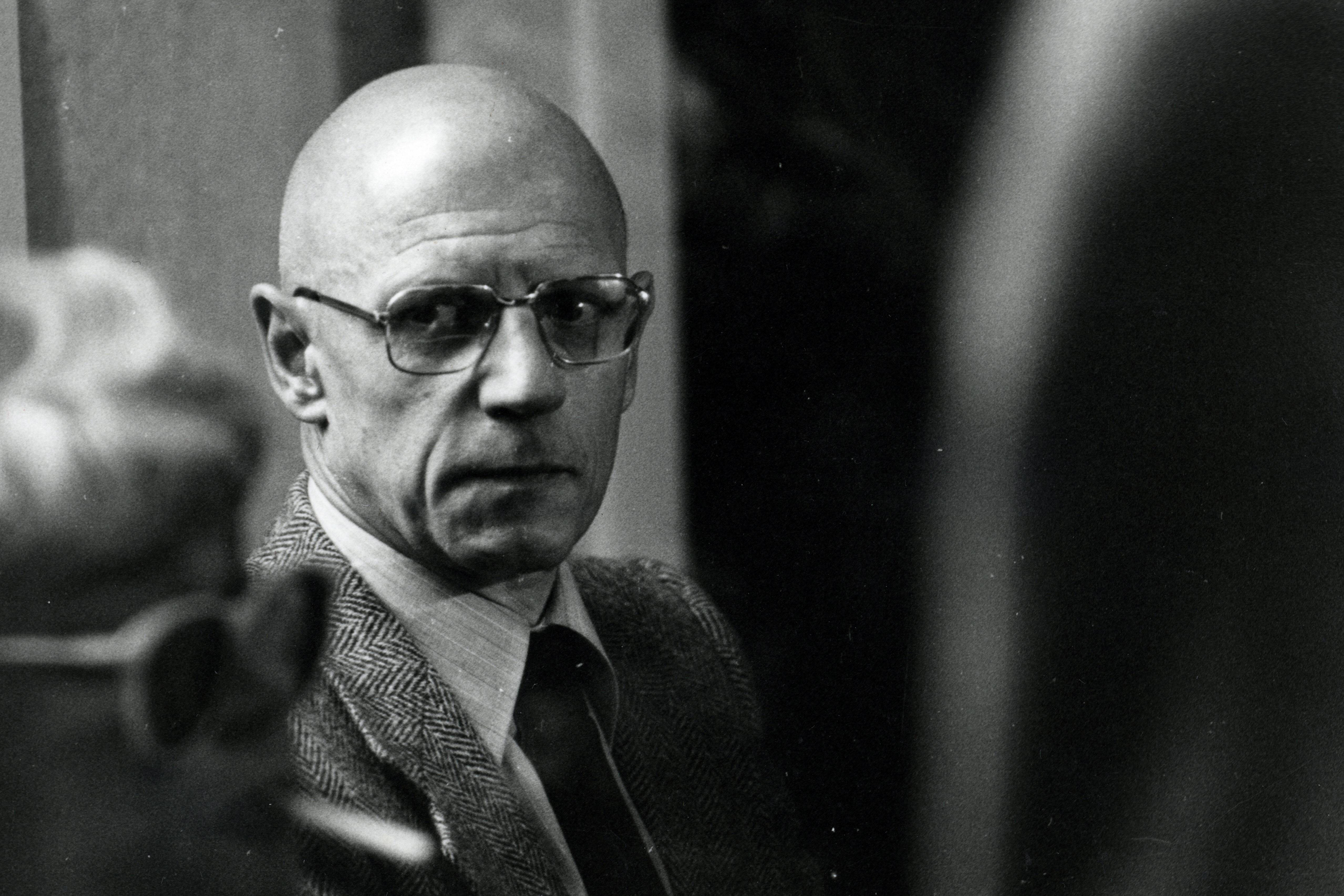

Friedrich Nietzsches aphoristische Philosophie, sprachgewaltig wie rhetorisch virtuos, inspirierte und betörte zeitweilig Schriftsteller wie Hermann Hesse und Gottfried Benn. Der junge sozialistische Aktivist und spätere faschistische „Duce“ Benito Mussolini verehrte den Denker sehr, veröffentlichte 1908 eine hymnische, einseitige Interpretation seiner Werke unter dem Titel „La filosofia della forza“ (= „Die Philosophie der Kraft“) und stand auch in regem Kontakt mit Elisabeth Förster-Nietzsche, die den geistig umnachteten Philosophen in den letzten drei Jahren seines Lebens umsorgte und den Nachlass des 1900 verstorbenen Bruders verwaltete. Auch französische Linksintellektuelle, wie Jacques Derrida oder Michel Foucault, beriefen sich auf die Impulse der Schriften des bekennend atheistischen Naumburger Pastorensohnes und verehrten ihn sehr.

Moses Mendelssohn hatte den Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant als „Alleszermalmer“ tituliert, Friedrich Nietzsche, der 1844 das Licht der Welt erblickte, die „Umwertung aller Werte“ forderte und, selbst zeitlebens kränklich und schwach, die „Herrenmoral“ des „Übermenschen“ pries, trat auf als martialisch räsonierender Zerstörer von Religion, Kultur und Moral. Somit war nicht Kant, sondern aus heutiger Sicht Nietzsche der eigentliche „Alleszermalmer“.

In „Also sprach Zarathustra“ etwa schrieb er: „O meine Brüder, bin ich denn grausam? Aber ich sage: was fällt, das soll man auch noch stoßen! Das Alles von heute – das fällt, das verfällt: wer wollte es halten! Aber ich – ich will es noch stoßen!“

Hetzer gegen das Christentum

Mitleidlos analysierte Nietzsche psychologisch durchaus scharfsinnig Mensch und Welt in der Zeit des Biedermeiers und trat als erklärter Feind des Christentums auf. Sein Großvater Friedrich August Ludwig Nietzsche hatte noch einen Traktat über „Die immerwährende Dauer des Christentums, zur Beruhigung bei der gegenwärtigen Gährung“ abgefasst; der Enkel kreierte in „Der Antichrist“ zwar eine entrückte Jesusgestalt, die angeblich das „Himmelreich des Herzens“ verkündet hatte und von allen, zunächst von den Aposteln, dann von den Theologen und Gläubigen, missverstanden wurde, nur von ihm nicht.

An Theologie war der junge Nietzsche, der in Schulpforta ein glänzendes Abitur abgelegt hatte, interessiert, ebenso an Musik. Nietzsche studierte Altphilologie und wurde 1869, noch nicht promoviert, im Alter von 24 Jahren von Jena nach Basel berufen. Dort lehrte Nietzsche Altphilologie, vor meist wenigen Hörern, schrieb eifrig, fleißig und rastlos Betrachtungen, philosophische Gedanken und psychologische Beobachtungen nieder.

Ungewiss bleibt, ob der von Krankheiten geplagte, aber die körperliche Gesundheit hymnisch feiernde Nietzsche auch an sein eigenes Schicksal dachte, als er den zu einem säkularen Propheten erhobenen Zarathustra künden ließ: „An Unheilbaren soll man nicht Arzt sein wollen: also lehrt es Zarathustra – so sollt ihr dahinfahren!“ Emphatisch und rauschhaft verlangte der Philosoph: „Werdet hart!“ Das Christentum nannte er einen „unsterblichen Schandfleck der Menschheit“ und rühmte stattdessen einen trunkenen Gott, Dionysos, der gegen Sokrates und die Vernunft opponiert und das amoralische Genussleben segnet; eine Gestalt aus dem Mythos, im vergangenen Sommer noch in einer Darbietung zu sehen, die bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris in einem sakrilegischen Akt Christi Letztes Abendmahl und damit auch den christlichen Glauben überhaupt verhöhnte.

Er propagiert „Vernichtung von Millionen Missratener“

Nietzsche hielt die christliche Moral für etwas Giftiges und Lebensfeindliches, auch für Heuchelei. Er verabscheute die Vernunft und zeigte, trotz gelegentlicher Vorbehalte gegen den preußisch etablierten Antisemitismus, auch unverhüllte Ressentiments gegenüber Juden: „Als Sokrates und Platon anfingen, von Wahrheit und Gerechtigkeit zu sprechen, da waren sie keine Griechen, sondern Juden – oder ich weiß nicht was.“

Nietzsche sprach vom beständigen Kampf: „Rom gegen Judäa, Judäa gegen Rom“ – und identifizierte Rom mit der säkularen Macht des antiken Kultur- und Ordnungssystems, Judää und damit das Judentum mit jener Moral, die Nietzsche als Todfeind des Lebens verstand. Sein heroischer Mensch tritt als Krieger auf, die Moral aller Schwachen, die sogenannte „Sklavenmoral“ verachtend, damit agitierte er gegen „Krämer, Christen, Kühe, Weiber, Engländer und andere Demokraten“.

> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge.

Nietzsche suchte nach einer Gattung Mensch, die „durch Züchtung und andererseits Vernichtung von Millionen Missratener den zukünftigen Menschen gestaltet und nicht zugrunde geht an dem nie dagewesenen Leid, das er schafft“. Er schuf die Gestalt der „blonden Bestie“ („Zur Genealogie der Moral“, Abschnitt 11), die er als ein „frohlockendes Ungeheuer“ vorstellte, das „von der scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folter mit Übermut heimkommt wie von einem Studentenstreich“. Wem stünden nicht bei einer solchen Sprache der erbarmungslosen Gewalt die mordenden NS-Schergen vor Augen, ob in Auschwitz oder im Krakauer Ghetto? Der Philosoph aus Naumburg predigte mit der „blonden Bestie“ einen teuflischen Held der Unmoral, „in dem die spezifischen Eigenschaften des Lebens – Unrecht, Lüge, Ausbeutung – am größten sind“. Nietzsche, der kränkliche Denker, erwählte eine Gestalt zum Ideal, die das schlechthin Böse verkörpert.

Seine Amoral für Ärzte erschien in Hitlers Geburtsjahr

Eine Anleitung zur „Moral für Ärzte“ legte er 1889 in „Götzen-Dämmerung“ vor und formulierte drastische Maßgaben für die Tötung von Kranken: „Der Kranke ist ein Parasit der Gesellschaft. In einem gewissen Zustande ist es unanständig, noch länger zu leben. Das Fortvegetieren in feiger Abhängigkeit von Ärzten und Praktiken, nachdem der Sinn vom Leben, das Recht zum Leben verlorengegangen ist, sollte bei der Gesellschaft eine tiefe Verachtung nach sich ziehen.“

Die Aufgabe der Ärzte bestehe in der Durchführung der Euthanasie: „Eine neue Verantwortlichkeit schaffen, die des Arztes, für alle Fälle, wo das höchste Interesse des Lebens, des aufsteigenden Lebens, das rücksichtsloseste Nieder- und Beiseite-Drängen des entartenden Lebens verlangt — zum Beispiel für das Recht auf Zeugung, für das Recht, geboren zu werden, für das Recht zu leben ...“

Damit ebnet Nietzsche der Ideologie des Nationalsozialismus gedanklich den Weg. Wenn Gott – wie der Philosoph den „tollen Menschen“ verkünden ließ – tot war und der Atheismus triumphierte, dann war jedes Unrecht und auch jede Leugnung des Naturrechts statthaft. Neuheidnische Ideologien wie der Nationalsozialismus und der Kommunismus huldigten im 20. Jahrhundert auf ihre je eigene Weise Friedrich Nietzsches „Willen zur Macht“ und etablierten ihre Version einer konsequent antichristlichen „Herrenmoral“.

Heute werden bedrohliche Konturen einer postmodernen „Umwertung der Werte“ sichtbar, in der ein „Menschenrecht auf Abtreibung“ oder ein Recht auf „selbstbestimmtes Sterben“ gefordert werden. Triumphiert Nietzsches lebensfeindliches Denken etwa im 21. Jahrhundert? In Frankreich ist am 4. April 2024 in der Verfassung in Artikel 34 „die garantierte Freiheit der Frauen, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen“ verankert worden. In den USA kämpft gegenwärtig die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris energisch für das „Recht auf Abtreibung“.

Einzig Papst Franziskus sprach auf der Pressekonferenz auf dem Rückflug von der Apostolischen Reise nach Belgien anti-nietzscheanische Worte zum Lebensschutz: „Eine Abtreibung ist eine vorsätzliche Tötung. Die Wissenschaft sagt, dass bereits einen Monat nach der Empfängnis alle Organe vorhanden sind. Man bringt ein menschliches Wesen um, man tötet ein menschliches Wesen. Und Ärzte, die sich dazu hergeben, sind – erlauben Sie mir das Wort – Auftragskiller. Sie sind Auftragskiller. Und da gibt es nichts zu diskutieren. Man tötet ein menschliches Leben.“

Nietzsches Gegenfigur ist der Papst des Lebensrechts, Johannes Paul II.

Zugegeben, einige Sentenzen und Gedanken aus Nietzsches Werken scheinen noch immer aktuell, ja wie auf unsere Zeit gemünzt zu sein, so etwa eine Passage aus den „Unzeitgemäßen Betrachtungen“ von 1874, genannt „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“: „Der junge Mensch ist heimatlos geworden und zweifelt an allen Sitten und Begriffen. Jetzt weiß er es: In allen Zeiten war es anders, es kommt nicht darauf an, wie du bist.“

Diese geistige und auch spirituelle Obdachlosigkeit ist auch ein Phänomen unserer Zeit, deren Eigenheiten ein Denker wie Nietzsche möglicherweise als kluger Analytiker erkennen könnte. Die Antwort aber, die Nietzsche, der Künder des Säkularismus, dem aufrichtig nach Orientierung fragenden Zeitgenossen geben würde, wäre vermutlich eine Anleitung zur Entwicklung eines neuen Herren-, ja Übermenschentums mit neuen, menschenverachtenden und lebensfeindlichen Werten. Die Antwort, die ein kluger Europäer jungen Menschen heute geben könnte, kann nur ein vernünftiger Verweis auf das abendländische Christentum sein.

Ein gutes Beispiel hierfür bietet die Ansprache, die Papst Johannes Paul II. am 9. November 1982 in Santiago de Compostela gehalten hat (Volltext auf Spanisch hier):

„So rufe ich, Johannes Paul, Sohn der polnischen Nation, dir, Altes Europa, von Santiago aus voll Liebe zu: Kehre um! Finde zu dir zurück! Sei wieder du selbst! Besinne dich auf deinen Ursprung! Belebe deine Wurzeln neu! (...) Noch immer kannst du Leuchtturm der Zivilisation und Anreiz zum Fortschritt für die Welt sein. Die anderen Kontinente blicken auf dich – und hoffen, von dir die Antwort des heiligen Jakobus zu hören, die er einst Christus gab: ‘Ich kann es!’“

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Danke für diesen Artikel. Nietzsche wird oft verklärt. Sogar in Schulbüchern.

Sicher ist Nietzsche in vielen Punkten wie kaum ein anderer in die Irre gegangen. Mit dem Christentum wollte er zugleich das abendländische Denken, die griechische Philosophie auslöschen. Ein Frontalangriff auf die abendländische Existenz und Lebensweise also.

Dennoch bin ich mir nicht sicher, ob nicht Aufklärungsphilosophen wie Lessing und Kant dem Christentum den größeren Schlag versetzt haben. Das, was bei Nietzsche falsch und verwerflich ist, lässt sich jedenfalls leichter erkennen. Unabhängig davon, wie man Nietzsches Denken moralisch beurteilt: Das Lebenszeugnis, das er durch seine Philosophie gegeben hat, ist Teil der Menschheitskultur und sollte eine gebührende Anerkennung finden. Oft ist es eine falsche Humanität und ein falsches Christentum, das er kritisiert. Hier können auch Christen von Nietzsche lernen. Auf der anderen Seite hat Nietzsche gerade über Kranke und Behinderte furchtbare Dinge gesagt, bei denen man sich fragen kann, ob er hier seinen eigenen Worten geglaubt hat.

In jedem Fall war Nietzsche sehr religiös veranlagt. An seinem Jugendgedicht „Dem unbekannten Gott“ merkt man dies sehr deutlich. Das Christentum hat Nietzsche Zeit seines Lebens nie losgelassen. Es ist überliefert, dass er in der Zeit seiner geistigen Umnachtung mit „Der Gekreuzigte“ unterschrieb. Vielleicht ist Nietzsche auf seine Weise den Kreuzweg gegangen. Ob er letztlich noch Frieden gefunden hat? Zu wünschen wäre es ihm.

Mit Ihrem Kommentar haben Sie den hervorragenden Artikel von Herrn Dr. Paprotny noch einmal dick unterstrichen, gefällt mir. Ja, was wäre Nietzsche ohne das Christentum, dem er eng verbunden war? Wie kaum ein anderer hat sich Nietzsche am Christentum "abgearbeitet". Er legt Zeugnis ab für das Denken der Moderne. In einem Artikel in der Süddeutschen war anerkennend seiner Lebensleistung zu lesen, er habe einen Platz in der Ruhmeshalle Walhalla im bayrischen Donaustauf in der Nähe von Regensburg verdient gehabt. Es gäbe noch Platz für weitere Büsten. König Ludwig I. sagte bei deren Eröffnung: „Möchte Walhalla förderlich sein der Erstarkung und der Vermehrung deutschen Sinnes! Möchten alle Deutschen, welchen Stammes sie auch seien, immer fühlen, dass sie ein gemeinsames Vaterland haben, ein Vaterland auf das sie stolz sein können, und jeder trage bei, soviel er vermag, zu dessen Verherrlichung.“

Obwohl das Buch „Also sprach Zarathustra“ als Klassiker gelten und in vielen Bibliotheken stehen dürfte, dürften es die Wenigsten gelesen haben. Es ist nicht mehr nötig, denn das Werk ist vollbracht. Die Werte sind umgewertet. Nietzsche hat einen langen Arm, bis in die derzeit stattfindende Weltsynode in Rom. Am Abschlussdokument wird bereits eifrig gefeilscht.

Entschuldigung, aber Friedrich Nietzsche wurde in Röcken bei Lützen geboren und lebte erst nach dem Tod seines Vaters in Naumburg bei seiner Mutter. Es war die Zeit, in der er in Schulpforta, bei Naumburg Abitur machte. Alte Sprachen... In Röcken am alten Pfarrhaus befindet sich heute eine bescheidene Gedenkstätte. An der Kirche befinden sich die Grabsteine des Philosophen, seiner Schwester Förster-Nietzsche und der Mutter von F. Nietzsche.

Mit Nietzsche konnte ich nie etwas anfangen. Auch der Geist eines Hochbegabten kann krank sein.

Der Aufruf von Papst Johannes Paul II. an Europa: "Kehre um! Finde zu dir zurück!" , hallt er heute noch nach? Warum werden Menschen, die diesem Aufruf heute noch folgen wollen, als rückschrittlich oder rechts bezeichnet? Vielleicht, weil das Gift Nietzsches immer noch wirkt.