Die folgenschwere Dynamik von Shitstorms

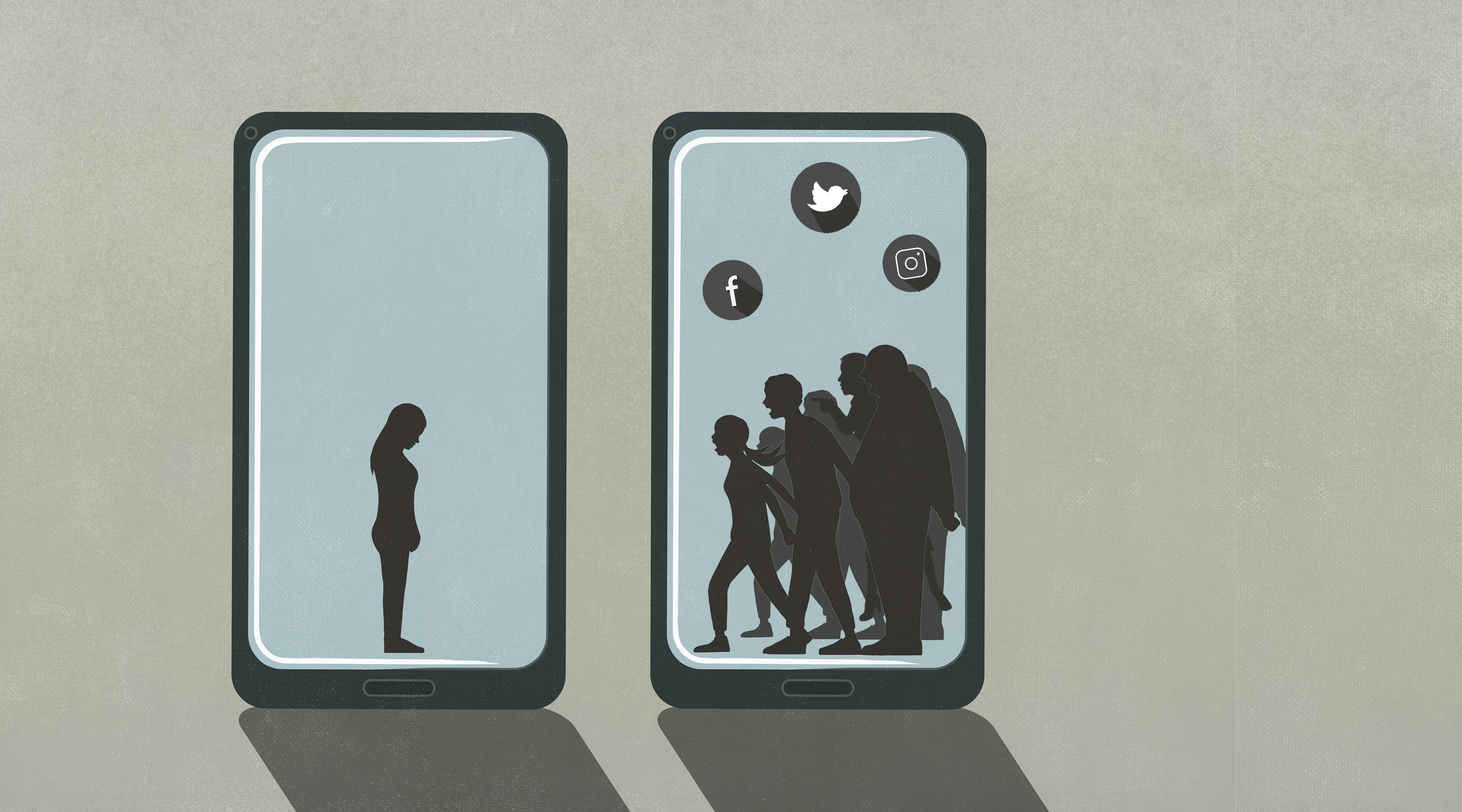

Sie bauen sich schnell auf und ergießen sich in einer Empörungslava mit gewaltiger Wucht. Fast kein Tag vergeht mehr, ohne dass in digitalen Plattformen, vorzugsweise auf Twitter, irgendwer Ziel eines Shitstorms wird. Oft verebben die Empörungsstürme nach kurzer Zeit ohne größeren Widerhall in der analogen Welt, weil das Ziel zu irrelevant, zu wenig greifbar oder generell zu unantastbar ist.

Komplexe Organisationen wie Fernsehsender oder Zeitungen sind in Summe schwerer zu treffen, weswegen sich die digitale Empörung vor allem gegen einzelne Mitarbeiter richtet, die als nicht sattelfest identifiziert worden sind: freie Mitarbeiter, Kolumnisten, externe Autoren etwa. Aber auch Vertreter politischer Parteien sind betroffen, wenn sie nicht an vorderster Front stehen.

Beispiele gibt es in jüngster Zeit ausreichend, so dass man längst nicht mehr von Einzelfällen sprechen kann. Jeder erfolgreiche Schachzug motiviert freilich jene, die ihn initiiert haben, zu immer neuen, immer heftigeren Reaktionen. Die Dynamik darf nicht verlorengehen.

Die Grenzen des Sagbaren werden täglich neu ausgehandelt

Aus demokratiepolitischer Sicht ist das eine hochproblematische Entwicklung. Denn es muss in jedem Fall klar unterschieden werden: Handelt es sich hier um eine berechtigte Empörung, weil nicht nur die guten Sitten, sondern vor allem die Grenzen der Meinungsfreiheit grob verletzt worden sind, oder geht es hier lediglich um subjektiv verletzte Gefühle?

Ein guter Gradmesser sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Denn die Justiz kann zweifellos anhand objektiver Kriterien feststellen, ob eine Aussage noch innerhalb der gesetzlichen Grenzen liegt. Grundsätzlich sollte in einer Demokratie gesagt werden dürfen, was vom Gesetz gedeckt ist. Ob die Aussage auch Zustimmung erhält, ist eine andere Frage.

Doch in der Realität werden flexible Grenzen gezogen, die beinahe täglich neu ausgehandelt werden. So stolperte beispielsweise ein österreichischer Kolumnist über seine Festlegung, dass es biologisch nur zwei Geschlechter gibt. Die Chefredaktion der Tageszeitung, für die er als freier Schreiber tätig war, erreichten nicht nur von außen, sondern auch von innen zahlreiche empörte Kommentare, so dass seine Tätigkeit beendet worden ist.

Die Dynamiken wirken unkontrollierbar und absolut

Strafrechtlich ist dem Kollegen freilich nichts vorzuwerfen, er hat keine Ermittlungen oder gar Anklagen zu fürchten, denn was er geschrieben hat, hat empirischen Bestand und entspricht naturwissenschaftlicher Evidenz. Warum er das trotzdem nicht schreiben „durfte“, hat soziokulturelle Gründe, die in dieser Thematik erst seit vergleichsweise kurzer Zeit die öffentlichen Debatten dominieren und auf dem Standpunkt beruhen, dass die Zahl der Geschlechter variabel, jedoch unbedingt größer als zwei sei.

Es gibt vereinzelt Naturwissenschaftler, die sich solchen Ideen gegenüber offen zeigen, doch der überwiegende Teil der Befürworter dieser Theorien stammt aus den Kulturwissenschaften. Dazu muss man aber wissen, dass es sich bei dem Autor um einen studierten Biologen handelt, der selbstverständlich solche Fragestellungen aus seinem Standpunkt heraus diskutiert. Kein Biologielehrer würde ihn deswegen öffentlich „grillen“.

Weil manche klassischen Medienhäuser den digitalen Wandel verschlafen haben und erst verspätet wichtige Transformationsprozesse eingeleitet haben, sind sie mit den Auswüchsen digitaler Empörungsstürme schlichtweg überfordert. Wer noch nie einen Shitstorm hatte, wird den ersten als gewaltig und zerstörerisch erleben und sich schier ohnmächtig fühlen angesichts der Dynamiken, die unkontrollierbar und absolut wirken.

Es gibt zwei Handlungsoptionen

Wer das Phänomen aber länger beobachtet oder gar selbst davon betroffen war, lernt die Dynamiken mit der Zeit kennen – und weiß, dass jeder Shitstorm endlich ist. Denn in Zeiten der laufenden digitalen Empörung kann der Fokus schon am nächsten Tag auf einer ganz anderen Person oder Thematik liegen, was erfreulicherweise auch zeigt, dass verletzte Gefühle offenbar sehr schnell heilen können.

Grundsätzlich gibt es zwei Handlungsoptionen in solchen Momenten: Lässt sich ein ungewolltes oder gewolltes Fehlverhalten klar identifizieren, kann die Läuterung eine beschwichtigende Wirkung haben. Zwar hat man dann schneller wieder seine Ruhe, weil die öffentliche Ordnung wiederhergestellt wurde, doch ist man in solchen Fällen nicht nur auf Bewährung, sondern hat auch aktiv zu der Verschiebung der Grenzen des Sagbaren beigetragen.

Die andere Handlungsoption ist es tatsächlich, zu schweigen. Denn auch wenn die Situation im Augenblick sehr dramatisch wirkt, so hat die Vergangenheit gezeigt, dass digitale Empörungsstürme in der Regel nach 48 Stunden fast vollständig abgeebbt sind. Freilich, Betroffene werden immer das Bedürfnis haben, sich zu verteidigen, sich gegen gewollte Fehlinterpretation oder gar offene Verleumdung zu stemmen. Das ist ganz natürlich. Doch es ist schwer, wenn das öffentliche Urteil bereits gefallen ist, die Revision zu erreichen.

Flucht in Plattitüden oder Belehrung

Ein Fall, bei dem Schweigen sicher besser gewesen wäre, ereignete sich im vergangenen Jahr. Ein freier Journalist eines öffentlich-rechtlichen Senders bezeichnete nach einer Gewalttat, die ihn aus persönlichen Gründen sehr berührt hatte, das Land Somalia als „Shithole-Country“. Ein Tweet, dem vermutlich nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt worden wäre, wenn sich der Absender zu dem Zeitpunkt nicht schon länger im Visier von (Netz-)Aktivisten befunden hätte.

Gegen ihn standen bereits latente Vorwürfe der Kontaktschuld und der für einen öffentlich-rechtlichen Mitarbeiter „inakzeptablen“, sprich nicht-linken Meinungsäußerung im Raum.

Im deutschsprachigen Twitter gibt es, anders als in den USA, nur rund ein Dutzend Aktivisten, die wirkmächtig und zeitgleich unterbeschäftigt genug sind, dass sie ein Empörungslüftchen im Nu zu einem Shitstorm ausbauen können. Sie arbeiten dabei längst nach den Regeln eines digitalen Playbooks, unterstützen sich gegenseitig aktiv bei ihren jeweiligen Schwerpunktthemen und wissen, wie sie mit „Dogwhistling“ ihre Follower zum empörten Aufschrei bewegen können.

Dieses Vorgehen führt mitunter dazu, dass schon aus den Kommentaren hervorgeht, dass die alarmierten Follower gar nicht genau wissen, warum ein Kommentar, ein Tweet oder eine andere Wortmeldung problematisch gewesen sein soll, weswegen sie sich bisweilen in Plattitüden flüchten oder andere belehren müssen.

Gar nicht reagieren, schon gar nicht öffentlich

In dem Fall des jungen Journalisten hat die Einmischung einer bekannten, aber umstrittenen Netzaktivistin dazu geführt, dass sich ein Twitter-Account seines Arbeitgebers zu einer distanzierenden Stellungnahme genötigt sah und so den jungen Kollegen dem Mob ausgeliefert hat. Hätte man hier geschwiegen, wäre die Causa in kurzer Zeit nicht nur abgeflacht, sondern vergessen gewesen.

Jetzt sollte man glauben, dass Medienunternehmen solche Dynamiken längst kennen und wissen, wie man am besten darauf reagiert (nämlich gar nicht und schon gar nicht öffentlich). Doch diese Annahme verkennt, dass sich nicht jeder mit solchen Prozessen beschäftigt. Und es lässt die Realität in deutschen Medienhäusern außer Acht.

Der seit Jahren herrschende Sparzwang wirkt sich zunehmend auf die Beschäftigungsqualität aus: Befristete Verträge und untertarifliche Bezahlungen machen den einst so begehrten Beruf des Journalisten für junge Absolventen zunehmend unattraktiv. Verlage oder TV-Sender können im Wettbewerb um junge Talente oft nicht mehr mit anderen Branchen konkurrieren, so dass eine Beschäftigung im Journalismus zunehmend von jenen angestrebt wird, die ihr eine ideologische Bedeutung beimessen.

Der Kampf mit der eigenen Leserschaft

Eine Umfrage unter den Volontären der ARD hatte bekanntermaßen gezeigt, dass der journalistische Nachwuchs überwiegend links-grüne Parteien wählt. Bürgerliche, liberale oder gar konservative Stimmen sind bei jungen Journalisten in Deutschland und Österreich derart selten, dass sich die wenigen Vertreter fast alle untereinander kennen.

Dem steht aber besonders im Printsektor der klassischen Tageszeitung ein älteres und oft wertkonservativeres Publikum gegenüber, das kein Interesse am täglichen Aushandeln seiner eigenen, über Jahre gefestigten Werte hat. Überspitzt könnte man sagen, dass junge Journalisten nicht in den Dialog, sondern in den Kampf mit der eigenen Leserschaft treten, die sich wohl unter den Schlagworten „alte, weiße Männer und Frauen“ bilanzieren lässt.

Kein Wunder, das Abo einer gedruckten Tageszeitung ist ein Luxus, den sich mittlerweile nur jene leisten wollen, die Gewinner des bestehenden Systems sind und folglich an dessen Abschaffung kein echtes Interesse haben.

Medienunternehmen müssen sich hinter ihre Journalisten stellen

Im Klartext: Was also den Gratis-Konsumenten im Netz empört, kann durchaus der Meinung des zahlenden Premium-Lesers entsprechen – und umgekehrt. Wenn klassische Medien nicht jene, die sie finanzieren, verlieren wollen, sollten sie sicherstellen, dass auch deren Meinung in der öffentlichen Debatte ausreichend Gehör findet.

Doch welcher Journalist traut sich nach den jüngsten Beispielen geschasster Autoren noch öffentlich eine Meinung zu vertreten, die den lauten Netzaktivisten mit ihrer proklamierten Diskurshoheit zuwiderlaufen könnte?

Medienunternehmen sind gut beraten, wenn sie sich hinter ihre Journalisten stellen, auch wenn es mitunter schmerzlich sein kann. Sonst müssen sie sich zumindest den Vorwurf gefallen lassen, dass sie sich an der Grenzverschiebung beteiligen. Und eigentlich ist es doch eine der vornehmsten Rollen von Medien, den Meinungspluralismus nicht nur zu beleben, sondern auch zu verteidigen. Denn wer in Schönheit stirbt, ist letztlich auch tot.