„Europa kann Einflusssphäre oder Imperium sein. Dazwischen gibt es nichts“

Plötzlich geht es um Waffen, um äußere Sicherheit, um Geopolitik. Als ob der Angriff Russlands auf die Ukraine nicht Augenöffner genug gewesen wäre, haben US-Präsident Donald Trump und sein Vize J. D. Vance zuletzt unmissverständlich klargemacht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr länger bereit sind, quasi allein für Europas Sicherheit zu bezahlen. Deutschland, von den USA ins kalte Wasser geworfen, reagiert mit einer noch nie dagewesenen, schuldenfinanzierten Investition in seine Verteidigung und die Sicherheit seiner Partner. Die Friedensperiode, die seit dem Fall des Eisernen Vorhangs andauerte, scheint an ihr Ende gelangt zu sein.

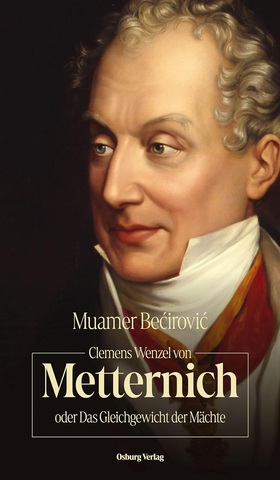

Eigentlich hat Europa reiche Erfahrungen mit derlei Situationen. Schließlich dauerte das Ränkespiel der Großmächte jahrhundertelang. Doch davon ist wenig bis gar nichts übrig, meint Muamer Bećirović. Der junge Wiener beobachtet die Internationalen Beziehungen genau. Zudem schrieb er eine Biografie über einen der genialsten Diplomaten Europas: Fürst Metternich. Im Corrigenda-Interview analysiert er die aktuelle geopolitische Lage. Ziehen sich die USA wirklich aus Europa zurück? Wie kann sich Deutschland behaupten? Welche Player steigen auf? Wo sind die Konfliktlinien? Was kann es von Metternich lernen?

Herr Bećirović, ist der angekündigte teilweise Rückzug der USA aus Europa eine Chance für den Alten Kontinent, selbst ein relevanter geopolitischer Faktor zu werden?

Wenn man alle historischen Erfahrungen außer Acht lässt und den Träumereien europäischer Intellektueller Glauben schenkt, dann ja. Die Realität sieht anders aus. Was unterscheidet Europa von anderen großen Kontinenten wie Asien oder Amerika? Es ist die Tatsache, dass das Souveränitätsbewusstsein über Jahrhunderte so stark war, dass sich eigentlich kein Hegemon auf dem Kontinent herausbilden konnte, denn immer, wenn Frankreich oder Deutschland versucht haben, Hegemon zu werden, hat sich der Rest des Kontinents dagegen gewehrt. So ging es jahrhundertelang hin und her, bis Europa nach zwei Weltkriegen seine weltpolitische Bedeutung verlor und wir in der heutigen Kleinstaaterei des Kontinents gelandet sind. Nach den Weltkriegen begann die europäische Integration, um genau das wieder aufzubauen. Leider scheitert sie wie immer an den unterschiedlichen Interessen Deutschlands und Frankreichs.

Was passiert nun, wenn sich der Hegemon, die USA, tatsächlich zurückziehen sollte?

Die Hegemonie über Europa ist viel zu wertvoll, als dass sich die Amerikaner ganz aus Europa zurückziehen würden. Das wird nicht passieren, weil Europa immer noch der zweitwichtigste Kontinent der Welt ist und Europa den USA erlaubt, über Europa auf dem eurasischen Kontinent zu manövrieren und seine Ressourcen zu mobilisieren. Aber das Ziel der USA ist es, die Europäer zur Aufrüstung zu bewegen, um Russland konventionell abschrecken zu können, damit sich die USA auf Asien konzentrieren können. Die Amerikaner wollen ihre Hegemonie behalten, aber die Europäer sollen den Preis dafür zahlen. Das wird ihnen auch gelingen, denn Europa ist zu zersplittert, um eine eigene Strategie zu verfolgen. Wollte Europa alle Investitionen tätigen, um militärtechnologisch halbwegs auf US-Niveau zu kommen, bräuchte es Jahrzehnte. Europa ist also stark abhängig, und das wird sich so schnell nicht ändern.

Wie gefestigt sind die USA als Supermacht? Es heißt derzeit oft, die Welt werde multipolar.

Die USA sind mächtiger, als derzeit oft diskutiert und angenommen wird. Die USA haben ein Bruttoinlandsprodukt von 28 Billionen Dollar, China circa 18 Billionen und Indien etwa vier. Technologisch sind die USA immer noch führend, während China in vielen Bereichen aufholt und mittlerweile die größte Industrieproduktion der Welt hat. Alle anderen liegen weit hinter den beiden Großen zurück. Das 21. Jahrhundert wird von den Beziehungen zwischen den USA und China geprägt sein. Europa hingegen ist Einflusssphäre der Amerikaner und wird es wohl auch bleiben, und Indien, aber auch Europa, werden alles daransetzen, nicht zwischen den beiden Großen zerrieben zu werden. Die Diskussion über Multipolarität ist daher etwas lächerlich. Die kleinen und mittleren Mächte werden alles tun, um nicht zwischen die beiden Supermächte zu geraten, aber die historische Erfahrung zeigt, dass sie im Konfliktfall immer mit hineingezogen werden, ob sie wollen oder nicht. Niemand wird sie darum fragen.

Sie sagen, Europa sei stark zersplittert, allen voran durch die kontinentalen Platzhirsche Deutschland und Frankreich. Worin unterscheiden sich ihre Interessen?

(denkt sehr lange nach) Worin unterscheiden sie sich nicht? Ihre Frage unterstellt, dass Europa bereits ein politischer Akteur sei, was es nicht ist. Europa ist ein geografischer und kein politischer Begriff. Wir haben 27 Nationen in der EU, die unterschiedliche nationale Interessen verfolgen. Zwischen Paris und Berlin liegen fiskalpolitisch Welten, und sie haben unterschiedliche Einflusssphären zu sichern. Es gibt Gemeinsamkeiten wie wirtschaftliche Prosperität und das Bestreben, keine fremde Macht zum Hegemon über Europa werden zu lassen. Aber ansonsten einigt sie nicht viel. Stellt man die Frage nach einem europäischen Imperium, dann wird es nur möglich sein, wenn beide Staaten auf ihren Führungsanspruch verzichten, einen Präsidenten des Vereinigten Europa von den Staaten mit militärischen und fiskalischen Kompetenzen vom ganzen Kontinent wählen zu lassen, der dann unabhängig deutsche und französische Soldaten befehligen kann. Dafür aber müssten Frankreich und Deutschland weite Teile ihres nationalen Souveränitätsprinzips aufgeben, und das ist unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass Europa den Nationalstaat erfunden hat. Um ein Imperium zu gründen, müssen sie ihn überwinden. Aus heutiger Sicht ist das kaum vorstellbar.

„Mit dem schrittweisen Rückzug der Amerikaner brechen die alten nationalen Differenzen auf“

Gerade scheint es aber so, als ob Polen mit riesigen Investitionen in sein Militär zu einem wirkmächtigen Akteur aufsteigen möchte. Erleben wir gerade auch einen inneren Kampf um Europa?

Mit dem schrittweisen Rückzug der Amerikaner brechen die alten nationalen Differenzen auf, die die USA mit ihrem Schutzschirm zugedeckt hatten. Polen ist ein Beispiel: Es blickt auf eine lange und tragische Geschichte des Kampfes um seine Unabhängigkeit zurück, die vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Polen zwischen den beiden Giganten Deutschland und Russland lag. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion garantierten die USA, dass Polen nicht zwischen Berlin und Moskau zerrieben würde. Jetzt rüstet Polen massiv auf, damit das auch in Zukunft nicht passiert. Warschau traut Berlin nicht über den Weg und ignoriert deutsche Interessen, wo nur möglich. Das ist kein weises Vorgehen, denn die Geografie ändert sich nicht, aber Polen braucht Deutschland, um seine Sicherheit zu garantieren. Es überkompensiert sein historisches Trauma, und das hat in einer Strategie nie etwas verloren.

Welche Rolle in Europa spielen Russland und China?

Beide versuchen, Einfluss zu nehmen. China möchte die EU aus der Hegemonie der USA herauslösen, während Russland sehr gerne mit am Tisch sitzen würde, wenn es um die europäische Sicherheitsordnung geht.

„Ohne Russland kein Frieden in Europa“, stimmt diese Aussage? Sollte man Russland mitreden lassen?

Unser größter Fehler im Umgang mit Russland war, Russland in keine Sicherheitsarchitektur in Europa eingebunden zu haben, nachdem die Sowjetunion zusammenbrach. Ob das damals überhaupt möglich gewesen wäre, kann ich nicht beantworten, aber wir haben es in Wirklichkeit nicht einmal versucht, und das halte ich uns vor. Aus der Geschichte heraus ließ sich Russland immer dann am besten ausbalancieren, wenn es in ein Sicherheitssystem eingebunden war. Der beste Beweis dafür ist die Kongresszeit unter Metternich von 1812 bis 1848.

„Deutschland sollte alles daransetzen, militärisch auf Augenhöhe mit Frankreich zu kommen“

Nun haben wir aus europäischer Sicht also zwei Ebenen. Einmal die Mikroebene: Wie sollte Deutschland als größtes und wirtschaftlich stärkstes Land Europas innerhalb des Kontinents agieren? Und die Makroebene: Wie sollte Europa im Ränkespiel der Weltmächte agieren?

So könnte man es auch sehen. Deutschland sollte alles daransetzen, militärisch auf Augenhöhe mit Frankreich zu kommen, denn solange das nicht der Fall ist, wird Paris nie auf Augenhöhe mit Berlin über Europa sprechen.

Heißt das auch, Deutschland müsse über Atomwaffen verfügen?

Ja, wenn es seine nationalen Interessen in Europa und der Welt durchsetzen und möglichst unabhängig bleiben will. Es ist absurd, dass Frankreich und Russland über ein atomares Arsenal verfügen, aber das potenziell mächtigste Land auf dem Kontinent nicht. Da herrscht ein Ungleichgewicht, das man aufheben sollte.

Was noch?

Parallel dazu sollte Deutschland seine Einflusssphären in Mittel- und Osteuropa festigen. Es muss die Staaten dort wirtschaftlich und militärisch stärker als bisher an sich binden und gleichzeitig einen diplomatischen Modus mit Russland finden. Weder Russland noch Deutschland haben ein strategisches Interesse an einem Konflikt. Die Wahrheit ist, dass Deutschland nur dann auf Augenhöhe mit Russland und Frankreich sein wird, wenn es über eigene Nuklearwaffen verfügt. In allen anderen Fällen ist es viel einfacher, Deutschland unter Druck zu setzen und zum Nachgeben zu zwingen, insbesondere dann, wenn die USA sich allmählich zurückziehen.

> Abonnieren Sie den Corrigenda-Newsletter und erhalten Sie einmal wöchentlich die relevantesten Recherchen und Meinungsbeiträge.

„Europa sollte Ost und West interessengerecht ausbalancieren“

Welche Rolle spielt Europa im bereits schwelenden Konflikt zwischen den USA und China?

Europa selbst hat kein Interesse an diesem Konflikt. Gleichzeitig haben Europa wie die USA ein großes Interesse daran, dass China nicht zum Hegemon in Asien wird. Europa sollte sich nicht von Ost und West zerreiben lassen, sondern Ost und West interessengerecht ausbalancieren. Ich fürchte aber, dass das kaum möglich sein wird, weil Europa in den kommenden Jahrzehnten kein eigenständiger Akteur wird. Es liegt nur in Europas Händen, was es sein will, Einflusssphäre oder Imperium. Dazwischen gibt es nichts.

Springer-CEO Matthias Döpfner hat die Idee in den Raum geworfen, der Westen müsse eine Art neue Welthandelsorganisation (WTO) schaffen, mit einer eigenen Freihandelszone, aus der Russland und China rigoros ausgeschlossen werden, solange sie sich wertemäßig – Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft – nicht anpassten. Seine These: Noch ist der Anteil des Westens an der Weltwirtschaft größer, und dies würde eine Anziehungskraft für andere Staaten, vor allem Schwellenländer erzeugen. Er sagt sogar, auch Russland würde sich diesem neuen Bündnis früher oder später anschließen. Was halten Sie von dem Vorschlag?

Das hat viel Fantasie, muss man sagen, aber ich fürchte, da kommen die nationalen Interessen in die Quere. Die USA klatscht gerade 25 Prozent Zölle auf europäische Industrieprodukte. Warum? Weil es eine beispiellose industrielle Abwanderung erlebt hat, die ihren Mittelstand zersetzt hat, während China die größten Industriekapazitäten der Welt hat. Die USA versucht damit also zu reindustrialisieren. Die Zeiten der WTO sind vorbei, da sich die Wirtschaftsinteressen wieder den Sicherheitsinteressen unterordnen.

Es liegt an den Europäern selbst, sagen Sie, und Sie sind skeptisch. Woran fehlt es Europa, dass es den Kurs Richtung „Imperium“ nicht einschlägt?

Die beste Analogie, die wir heute für Europa haben, ist das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Die 27 Staats- und Regierungschefs verhalten sich wirklich genauso wie die Kurfürsten vor über 200 Jahren. Sie beneiden sich, sie mögen sich nicht, sie arbeiten nur zusammen, wenn sie von innen durch Konkurrenten unter Druck geraten oder wenn ihnen von außen Gefahr droht. Dann schließen sie sich zusammen, um die Gefahr zu neutralisieren. Und wenn die Gefahr gebannt ist, pflegen sie wieder einen unverbindlichen Umgang miteinander und lassen nichts an ihrer Souveränität rütteln. Hatte das Heilige Römische Reich den Vorteil, dass aus ihm der Rheinbund, dann der Deutsche Bund hervorgingen und schließlich Bismarck das Deutsche Reich formte, so hat die Europäische Union heute diesen Vorteil nicht. Es ist schlichtweg undenkbar, dass heute aus einer finalen Konfrontation zwischen Frankreich und Deutschland wie der zwischen Preußen und Habsburg in der Schlacht von Königgrätz um 1866 ein Sieger hervorgeht, der Europa endlich eint. Sie können den Kontinent nur einigen, indem sie auf ihren Führungsanspruch verzichten, denn keiner von ihnen hätte die Macht, die Einigung mit Gewalt zu erzwingen.

„Fällt die Mitte, fällt das Gleichgewicht“

Sie haben eine Biografie über Fürst Metternich geschrieben. Sie trägt den Untertitel „Das Gleichgewicht der Mächte“. Sie schildern darin detailliert, wie Metternich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts versuchte, mit weitsichtiger Diplomatie das Gewicht der europäischen Kräfte auszutarieren. Heute gehen die Wogen wieder hoch. Was könnten die Regierungschefs der mitteleuropäischen Länder, allen voran Deutschland, in dieser Situation von Metternich lernen?

Die Komplexität der Außenpolitik spiegelt sich in der Anzahl der zu berücksichtigenden Faktoren wider. Die Mittellage zwingt dazu, mehr Faktoren zu berücksichtigen, als Ost und West berücksichtigen müssen. Der Osten kann seine Expansionsbestrebungen auf den Westen konzentrieren, der Westen auf den Osten. Die Mitte wird also von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Metternich schrieb etwas Grundsätzliches am Vorabend des Krimkrieges, in dem sich West und Ost erneut gegenüberstanden: „Ins Schlepptau kann sich der Staat der Mitte weder in der östlichen noch in der westlichen Richtung nehmen lassen. Die ihm eigentümliche geografische Lage würde es verhindern, wenn derselben nicht moralische Gründe zu Hilfe kämen. Wir sind berufen, den Ausschlag in der Richtung des herzustellenden Friedens, d. h. des definitiven Endes der heillosen Lage zu geben, aber keineswegs uns als die Avantgarde des Ostens gegen den Westen noch des Westens gegen den Osten missbrauchen zu lassen.“

Übertragen auf heute heißt das?

Die Geografie Deutschlands ähnelt der Österreichs im 19. Jahrhundert: Beide hatten und haben das Ziel, das Gleichgewicht auf dem Kontinent zu erhalten, weil es in ihrem nationalen Interesse liegt, und beide sind der wichtigste Staat, der dieses Gleichgewicht beeinflusst. Fällt die Mitte, fällt das Gleichgewicht.

Für eine solche Politik braucht es einen außerordentlichen Charakter, Demut, historisches und strategisches Denken und verdammt viel Fingerspitzengefühl. In der gesamten deutschen Geschichte gab es nur zwei Männer, die diese Komplexität der Mittellage meistern konnten: Metternich und Bismarck. Alle anderen sind grandios gescheitert. Zu heute muss ich Ihnen sagen: Ich habe keine Hoffnung für die aktuelle Berliner Elite.

Sehen Sie solche Charaktere in der Politik heute, ob in der Regierung oder in der Opposition?

Nein, nirgendwo. Die deutschen Eliten sind seit 1990 auf Autopilot und haben jede alte strategische Kultur des Landes vor 1945 zerstört. Der Zeitgeist und die Nachkriegsgeneration, die nichts als Wohlstand kennt, haben Deutschland in fast allen Bereichen strategisch abgewirtschaftet. Ich will nur ein Beispiel nennen: Ich spreche in den USA mit Abteilungsleitern über europäische Diplomatiegeschichte, die sich darin besser auskennen als derzeit sicherlich jeder Stratege in Berlin, weil sie aus der Geschichte lernen wollen, und die europäische Geschichte ist dazu bestens geeignet. Jetzt müssen wir uns fragen: Warum ist das uns völlig egal, aber den Amerikanern nicht? Sind wir weiser? Höchstwahrscheinlich nicht.

„Das Szenario Nord-Süd-Korea muss unbedingt vermieden werden“

Metternich verstand es meisterlich, sich für die Interessen Österreichs einzusetzen – ob mit Heiratspolitik, militärischer Einflussnahme oder klassischer Diplomatie – und gleichzeitig keine der Mächte an den Flanken Europas fundamental gegen sich aufzubringen. Heute, so scheint es, erleben wir wieder eine Art Neuauflage des Kalten Krieges. Wie kann sich Deutschland – Österreich und die Schweiz sind aufgrund ihrer kleineren Größe und der Neutralität nicht vergleichbar – hier in der Mitte behaupten? Ist die nun von Friedrich Merz angestoßene Aufrüstung das richtige Mittel, um unabhängiger und gleichzeitig einflussreicher zu werden?

Ja, um zwischen Ost und West balancieren zu können, muss Deutschland militärisch stark sein. Wenn wir heute eine Lehre aus Metternich ziehen wollen, dann die, dass Aufrüstung sicher wichtig ist, aber noch wichtiger ist es zu verhindern, dass im Osten ein neuer Eiserner Vorhang entsteht. Deutschland sollte versuchen, mit Russland im Osten einen Friedensvertrag zu schaffen, der die Legitimität aller genießt. Das Szenario Nord-Süd-Korea muss unbedingt vermieden werden, denn ohne Friedensvertrag bleibt ein Konfliktpotenzial, das jederzeit von kalt zu hochexplosiv umschlagen und den ganzen Kontinent in Mitleidenschaft ziehen kann. Alles in allem geht es darum, dass Deutschland zwischen den überzogenen Forderungen des Westens und des Ostens einen Rahmen schafft, in dem sich beide Seiten gesichtswahrend auf einen Kompromiss zubewegen können, der von allen akzeptiert wird und allen Beteiligten deutlich macht, dass Deutschland sein Gewicht dort in die Waagschale werfen wird, wo es für das Gleichgewicht notwendig ist. Das wäre die Idealvorstellung, aber danach sieht die Realität aktuell nicht aus.

Ganz gemäß der Aussage Metternichs „Wir sollten immer das Schwert in der einen und den Olivenzweig in der anderen Hand tragen“. US-Präsident Donald Trump hat wie angekündigt versucht, einen solchen Frieden, zumindest eine Waffenruhe herzustellen. Das ist ihm nicht gelungen. Russland hat lediglich akzeptiert, die Energieversorgung in Ruhe zu lassen. Wenn selbst die stärkste Militärmacht der Welt keinen solchen Frieden hinbekommt, wie soll das dann gelingen?

Das ist ein schönes Zitat. Dass Deutschland in diesem Konflikt keine Rolle spielt, sieht man auch daran, dass es nicht mit am Tisch sitzt. Hätte Deutschland Atomwaffen und wäre militärisch so hochgerüstet wie die Amerikaner, wäre das anders, dann wäre es vielleicht gar nicht zu diesem Konflikt gekommen. Diese Option hat sich Deutschland mit der Abrüstung und der Auflösung seiner Außenpolitik selbst genommen, aber im Moment ist es viel zu passiv, wenn es um diplomatische Initiativen geht, dem einzigen Mittel, das es gegenwärtig hat.

Zur Person Muamer Bećirović

Muamer Bećirović, geboren 1996 in München, studierte Politikwissenschaften und Geschichte an der Universität Wien. 2024 erschien seine Metternich-Biografie „Clemens Wenzel von Metternich oder Das Gleichgewicht der Mächte“ im Osburg-Verlag. Zuvor arbeitete er beim Wirtschaftsmagazin Forbes. Bećirović, der familiäre Wurzeln in Bosnien hat, lebt und arbeitet in Wien als Kommunikationsberater und publiziert zu Diplomatiegeschichte und internationaler Politik.

Die USA sind eine Inselmacht, sie können sich jederzeit in Europa involvieren und wieder zurückziehen, Deutschland aber lebt auf dem Festland und muss mit den Konsequenzen aus Washington leben. Da wäre es ratsam, so viel Einfluss wie möglich zu nehmen, auch wenn es nur der Rückgriff auf ein einziges Mittel ist, das vorhanden ist. Über diese geografischen und historischen Zwänge wird leider zu wenig nachgedacht.

Geografie ist Schicksal, heißt es in geopolitischen Diskussionen oft. Bedeutet das, für Deutschland und Österreich wäre Mitteleuropa als Ordnungsrahmen „natürlicher“ als ganz Europa?

Ohne Zweifel. Aber Deutschland ist der größte Handelspartner so gut wie aller Länder Mittel- und Osteuropas. Es könnte diese Länder viel enger an sich binden, als es das tut. Warum geschieht das nicht? Ich bin davon überzeugt, dass eine Außenpolitik für diese geografische Lage des Landes mit den historischen Erfahrungen der letzten 200 Jahre die politische Klasse in Berlin völlig überfordert, weshalb man sich lieber so wenig wie möglich bewegt und abwartet, was die Amerikaner machen. Bis heute konnte kein Regierungsmitglied wirklich umfassend erklären, was deutsche Interessen sind und wie sie verfolgt werden sollen. Außer den üblichen Floskeln über „Europa ist die Zukunft“ – bla bla bla.

Deutschland als große Schweiz? „Absurd“

Einen Akteur haben wir bislang aus der Betrachtung außen vor gelassen, obwohl er auch eine Brücken- und Mittlerfunktion einnimmt: die Türkei. Wie bewerten Sie deren aktuelles strategisches Gebaren und wohin wird das Land im neuen Ost-West-Konflikt tendieren?

Die Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich unglaublich hervorgetan, das muss man Ankara wirklich lassen. Sie nutzt jede sich bietende geopolitische Lücke und hat es geschafft, Syrien unter ihren Einfluss zu bringen. Das ist eine bemerkenswerte Leistung. Damit ist sie zu einer Macht geworden, die das Gleichgewicht im Nahen Osten entscheidend beeinflussen kann und wird. In einem Ost-West-Konflikt wird sich die Türkei wie in den vergangenen Jahrzehnten so weit wie möglich zurückhalten. Sie wird besonders darauf achten, Russland, den Iran und auch Israel auszubalancieren und ihren Einfluss in Europa und im Nahen Osten Schritt für Schritt auszuweiten, indem sie die Lücken der anderen ausnutzt.

Sitzen Europa und die Türkei in einem Boot? Sollten sie mehr zusammenarbeiten?

Nein, nicht in einem Boot, aber die Türkei war und ist von größter Bedeutung, wenn man Russland ausbalancieren will. Sie ist ja nicht aus heiterem Himmel der NATO beigetreten. Gleichzeitig muss Europa aber auch die Türkei in ihren europäischen Ambitionen auf dem Balkan ausbalancieren. Darauf achten nur wenige.

Was halten Sie von der Idee von einem Deutschland als große Schweiz? Politisch neutral, handeln und reden mit jedem.

Absurd. Deutschland ist das größte und potenziell mächtigste Land in Europa und wird unweigerlich in alle Bewegungen auf dem Kontinent hineingezogen. Da kann es sich nicht einfach auf seine Neutralität zurückziehen, während Ost und West machen, was sie wollen, denn das schadet am Ende den deutschen Interessen. Diese Vorstellung höre ich immer wieder von Bürgern, die von der Welt in Ruhe gelassen werden und wieder ihr sorgloses Leben in Wohlstand führen wollen. Diese Zeiten sind vorbei. Die Geschichte interessiert sich nicht für deutsche Befindlichkeiten, sondern dafür, ob wir die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen oder nicht.

Viele Staaten mit enormen Bodenschätzen wie Venezuela, die Demokratische Republik Kongo oder auch Russland schaffen es nicht, aus diesen Ressourcen blühende Volkswirtschaften zu entwickeln. Sind natürliche Ressourcen geopolitisch überbewertet?

Das hängt davon ab, was man mit diesen Ressourcen macht. Die USA sind reich an Bodenschätzen, aber sie machen auch etwas daraus. Grundsätzlich ist es aber so, dass es sich Länder mit Bodenschätzen viel zu bequem machen.

Ist Demografie ein Faktor in der Geopolitik?

Definitiv, sie ist sogar essenziell. Je größer die Bevölkerung, desto größer das Potenzial eines Staates, Macht aufzubauen und zu projizieren.

Auch im Hinblick darauf sieht die europäische Zukunft düster aus. Herr Bećirović, Sie sind Ende zwanzig und haben statistisch gesehen noch 50 Jahre auf dieser Erde vor sich. Was stimmt Sie optimistisch für Europa?

Ehrlich gesagt, nicht viel. Europa hat seine große Zukunft hinter sich. Ich sehe derzeit keine Staatsmänner in Europa, die in der Lage wären, die Probleme dieses Kontinents zu lösen. Was dieses Fazit allerdings etwas abschwächt, ist die Eigenart Europas. Dass aus heiterem Himmel, wo man es nie vermutet hätte, wieder Führungspersönlichkeiten auftauchen, die dann Ernst machen. Aber davon sind wir derzeit weit entfernt, und ob diese Persönlichkeiten in einem Zeitgeist wie dem heutigen sich überhaupt noch herausbilden können, darf bezweifelt werden.

› Kennen Sie schon unseren Corrigenda-Telegram- und WhatsApp-Kanal?

Kommentare

Die größten Probleme, die Europa derzeit hat, sind interner Natur.

JD Vance hat es auf der Münchener Sicherheitskonferenz genau auf den Punkt gebracht.

Die europäische Politik bzw. deren Vertreter haben überhaupt kein Interesse mehr an ihren Bürgern, im Gegenteil, sie haben sogar Angst vor deren Meinungen und treiben sie deshalb mit Kampagnen, Fehlinformationen, Lügen, Betrug und unerträglicher großer Selbstüberhöhung in den Ruin.

Ein echter moralischer Kompass ist völlig verloren gegangen, aber moraline Überheblichkeit versucht, dies zu ersetzen.

Gutes kann sich schon in kurzer Zeit auch in Schlechtes umkehren, wenn man nicht sehr wachsam bleibt.

Wer hätte sich noch vor zehn Jahren diese inzwischen schon gängige Kriegsrhetorik überhaupt nur vorstellen können.

Danke für die interessante Einschätzung! Doch für die Zukunft Deutschlands sehe ich nicht so schwarz. Ich denke schon, dass in unseren Reihen schlaue Köpfe mit Persönlichkeit auf ihren Einsatz warten. Gerade dann, wenn die Regierung die nächsten 4 Jahre vor die Wand laufen lassen und das Geld alle ist.

@Hans v. Weissensand Ein vor die Wand gefahrenes Land und kein Geld mehr wären aber bereits eine 'schwärzliche' Zukunft für Deutschland.

Trends sind nur schwer umkehrbar und bekommen mit der Zeit einen Selbstläufer-Effekt, das Vorzeichen sollte demnach besser kein Negatives sein.

Wir dürfen inzwischen froh sein, wenn wir darum herum kommen, nicht ganz direkt in den Ukraine-Krieg verwickelt zu werden.

Genau das traue ich aber unseren überheblichen und mit Blindheit geschlagenen Politikern gerade zu.

Vier Jahre können unter bestimmten Umständen sehr sehr lange und furchtbar werden.

Viele wahre Worte und auch realitätsnah bzw. empirisch.

Die Aussage "wenn man bedenkt, dass Europa den Nationalstaat erfunden hat" ist mir zu pauschal. Da müsste man aufdecken, welche Kräfte es genau waren, wo und wann es begann. Denn Europa wurde geprägt durch das Reich, welches gerade kein Nationalstaat war.

Deutschland kann militärisch schon deswegen bestenfalls mit Kleinstaaten auf Augenhöhe sein, weil es keine Soldaten stellen kann. Entweder wurden sie verhütet oder abgetrieben und falls doch geboren, dann beim Heranwachsen zu Mädchen gemacht. Und aus den mohammedanischen Milieus sollten wir besser keine Soldaten rekrutieren, denn dann können wir uns auch gleich selbst ...

Die Antwort auf die Forderung, die ost- und mitteleuropäischen Länder wirtschaftlich stärker an Deutschland zu binden, wird in Berlin heute in Form von Deindustrialisierung und Morgenthau-Plan gegeben.