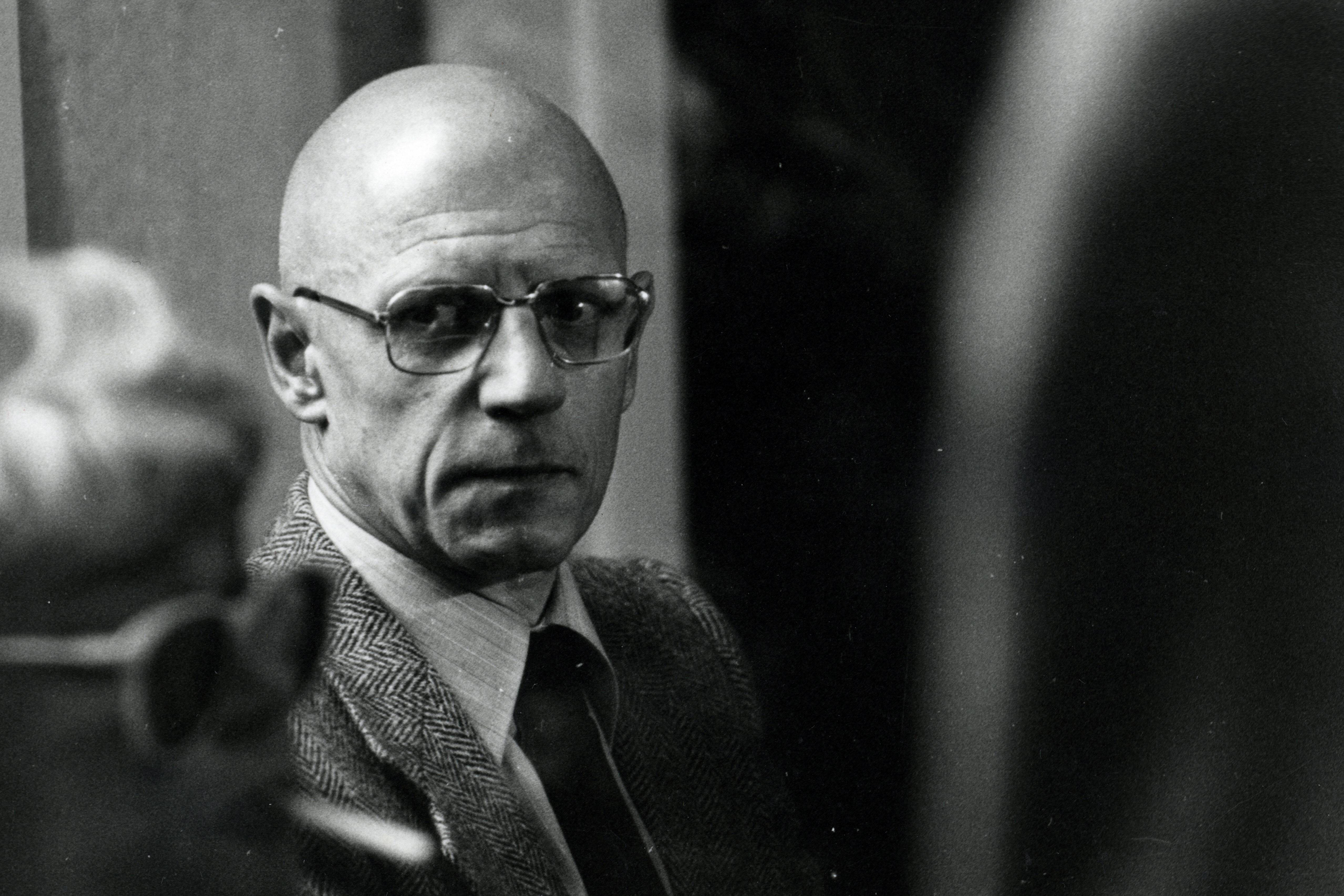

Sprengmeister der europäischen Kultur

Vor den Umbrüchen der 1968er-Studentenbewegung publizierte ein französischer Denker namens Michel Foucault (1926-1984) ein folgenreiches Werk. Das Buch mit dem Titel „Die Ordnung der Dinge“ erschien im Jahr 1966, und es war die Geburtsstunde des Begriffs „Humanwissenschaften“. Schon der unbestimmte Begriff suggeriert verlässliche, modernitätstaugliche Erkenntnisse. Dazu muss man wissen, dass verifizierbare Einsichten der Naturwissenschaften – etwa der Biologie – von diesen sozialwissenschaftlich orientierten Theorien unberücksichtigt bleiben oder nur selektiv wahrgenommen werden.

Foucault entwickelte eine bizarre Theorie des Opfers. Er behauptete ein Verschwinden des Menschen, der unbewusst fremdbestimmt werde von Kulturen und Denkformen, sich als Subjekt auflöse „wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand“. Foucaults luftige, kunterbunte Soziologie wurde nicht als Kuriosität, sondern als eine neue Aufklärung verstanden. Der Diskurstheoretiker wurde zu einem politisch bis heute einflussreichen Meinungsmacher, dem nun bekennend fortschrittlich gesinnte Politiker und Wissenschaftler huldigen. Auf ihn beruft sich auch die führende Genderspezialistin Judith Butler.

Wer gegen die Erkenntnisse der sogenannten Humanwissenschaften opponiert – so wie etwa der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer –, wird belächelt oder stigmatisiert. Reformorientierte Katholiken in Deutschland bekennen sich etwa leidenschaftlich nicht mehr zum Credo der Kirche, sondern berufen sich auf Foucaults Humanwissenschaften. Der katholische Lobpreis der zwar nicht naturwissenschaftlich fundierten, sondern ausschließlich humanwissenschaftlich begründeten sexuellen Diversität hat den Bezug zum biblischen Menschenbild eingebüßt.

„Humanwissenschaftliche Erkenntnisse“ absolut gesetzt

In dem von der deutschen Kirchenversammlung „Synodaler Weg“ beschlossenen Papier „Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt“ werden „humanwissenschaftliche Erkenntnisse“ absolut gesetzt und geltend gemacht, wenn nicht nur die gesellschaftliche Anerkennung von Transgender-Personen legitimiert, sondern auch eine grundsätzliche Veränderung der Sexuallehre der Kirche gefordert werden soll. Die Autoren des Papiers sprechen von Menschen, „deren biopsychosoziale Entwicklung zu einem Geschlechtsempfinden führt, das nicht (oder zumindest nicht überwiegend) dem bei der Geburt meist auf der Basis der äußeren Geschlechtsorgane zugeordneten Geschlecht entspricht“ und möchten alle Formen von Lebens- und Liebesgemeinschaften legitimieren und segnen.

Auch die biologisch vorgegebene geschlechtliche Identität kann damit – wie von der deutschen Regierung im Sinne der sogenannten „Queerpolitik“ gewünscht – beliebig verändert und neu definiert werden. Damit folgen die katholische Kirchenprovinz Deutschland und die Ampel-Politik den Initiativen des sozialen Netzwerks Facebook, das bereits 2014 sechzig mögliche Geschlechtsidentitäten kannte, indessen ohne auf die Humanwissenschaften oder die einzig wahren Lehrmeinungen von Philosophen wie Foucault zu verweisen.

Hymnen auf den Iran, nie widerrufen

Michel Foucault und sein Werk werden also vielfach verehrt und verklärt. Doch warum? Er liebte eine effektvolle, martialische Sprache, die bis heute nachhallt. Der Denker wollte, dass „meine Bücher Skalpelle, Molotowcocktails oder Minengürtel sind und dass sie nach Gebrauch wie ein Feuerwerk zu Asche zerfallen“. Eine sensible, wissenschaftlich kundige Leserschaft nimmt solche Metaphern staunend, vielleicht befremdet zur Kenntnis.

Foucault, vielfältig interessiert, traf im Oktober 1978 nahe Paris mit Ayatollah Khomeini zum Gespräch zusammen. Der Austausch belebte und inspirierte den Soziologen ungemein. Er reiste als Journalist im Jahr der Revolution in den Iran und stellte dort nach dem Sturz von Schah Reza Pahlevi Dimensionen einer „politischen Spiritualität“ fest. Foucault verkannte, so legt der Historiker Werner Pfau dar, die Propaganda der intellektuellen Anhänger Khomeinis und bekannte schwärmerisch: „Eine Sache muss klar sein: Mit islamischer Regierung meint niemand im Iran ein politisches Regime, in dem Kleriker die Aufgabe von Überwachung und Kontrolle hätten.“

Dass der Kopftuchzwang eingeführt, Regimekritiker gefoltert und Homosexuelle öffentlich hingerichtet wurden, ließ den homosexuellen Denker, der in Frankreich Hymnen auf den Iran publizierte, unbekümmert. Bis zu seinem Tod verzichtete Foucault darauf, seine gravierenden Fehleinschätzungen über Macht und Gewalt im Iran zu widerrufen. Um nichts weniger skandalös ist, dass Foucault sich auch verständnisvoll über die hellenistische Praxis der Päderastie geäußert hat. Der Philosoph sagte über sich: „Ich bin ein Sprengmeister. Ich fabriziere etwas, das letztlich einer Belagerung, einem Krieg, einer Zerstörung dient.“

Theorien und Modelle an die Stelle Gottes gesetzt

Foucault hielt das Naturrecht für eine obsolete Meinung, wollte Korrekturen am Menschenbild vornehmen und die moderne Gesellschaft nachhaltig verändern – gewiss soziologisch und philosophisch, mitnichten militant oder kriegerisch, tief überzeugt davon, dass der Mensch nicht eine vorgegebene, geschöpfliche Identität besitze, sondern dass seine Persönlichkeit sich in den Institutionen und den bestehenden Strukturen des Denkens heranbilde. Was er inszenierte und etablierte, löste nicht nur akademische Diskurse aus, sondern wurde auch diskurs- und politikbestimmend.

Wer heute ein bestimmtes gesellschaftliches Fortschrittsprogramm verwirklichen will, appelliert daran, „der Wissenschaft“ zu folgen – nicht anders, so legte der Schweizer Psychoanalytiker Peter Schneider 2020 in dem Essay „Follow the Science?“ dar, als auf die Weise, „wie Kinder Mama und Papa rufen, wenn sie nicht weiterwissen“. Heute werden in der säkularen Gesellschaft Wissenschaften, deren Theorien und Resultate kritisch reflektiert werden müssten, gewissermaßen an die „Stelle Gottes“ gesetzt.

Foucaults „Humanwissenschaften“ gehören dazu. Dass Denkansätze wie diese Gefolgsleute und einen bestimmenden Einfluss in Politik, Gesellschaft und Kirche gewonnen haben, ist ein bedenkliches Zeichen der Zeit. Von dem selbsternannten „Sprengmeister“ der Kultur sollte sich das alte Europa, das christliche Abendland, nicht verführen lassen.

Kommentare

Mir gefällt aber der Gedanke, Foucaults luftige, kunterbunte Soziologie wäre nicht als neue Aufklärung sondern als Kuriosität behandelt worden. Dann würde man die modische sexuelle Selbstbestimmung nicht in Gesetze gießen, sondern sie als das ansehen, was es ist: ein monströser Witz. Den Optimismus, dass der hype sich von selbst erledigt, kann ich leider nicht teilen.

Man kann dem Thema nämlich nicht ausweichen, es verfolgt einen b i s a n s Grab: Das Hospiz-Blatt macht mit "VIELFALT" unterm Pride-Regenbogen auf, und fordert "gendergerechte Begleitung Sterbender und Trauernder" sowie "queere Bestattung". Und es folgt uns sogar b i s i n s Grab: "Gott ist queer" wird der ev. Kirchentags-Pastor Quint Caesar zitiert, der seinerseits James Baldwin so zitierte. Die eigentlich angebrachte Scheu, Intimes öffentlich breitzutreten, darf uns nicht daran hindern, solche Fehlentwicklungen zu benennen und dagegen aktiv zu werden. Schweigen hilft nicht.

Offen gestanden hängen mir persönlich die Anti-Genderismus-Artikel genauso zum Halse raus, wie der Gender-Unsinn selbst.

Dieses ständige Befassen mit den Perversionen und der abseitigen Sexualität einer verschwinden Minderzeit wird mir zunehmend unerträglich.

Ja, mir geht es genauso, eigentlich kann ich diese ganzen Regenbogen- und Gender-Fantastereien nicht mehr sehen und hören. Zumal ich mich fast täglich damit beschäftige(n muss).

Aber die anderen hören ja nicht auf damit, nur weil uns das nervt. Sie machen weiter, sägen und bohren an den gesellschaftlichen und kulturellen Säulen. Deswegen: auch an dieser Front weitermachen.

Beste Grüße

Lukas Steinwandter

Nein, noch hören die nicht auf. Aber dieser ganze Wahnsinn wird so sicher und so klanglos im Mülleimer der Geschichte landen, wie tausende irrwitzige Ideologien und Verrücktheiten zuvor.

Je hemmungsloser das politische Establishment in Berlin es mit diesem groben Unsinn übertreibt (Stichwort „Selbstbestimmungsgesetz“), desto schneller wird es zur Implosion und zum Platzen dieser Seifenblase kommen.

Was die in Berlin gerade tun, ist das Schaufeln einer Grube, in die sie selber allesamt hineinfallen werden. Da kann man gelassen zusehen und in aller Ruhe abwarten.

Wir haben so viel mehr und so viel ernstere Probleme in diesem Land, als eingebildete Geschlechtsdysphorien und Identitätsfindungsprozesse von Leuten, die nichts besseres zu tun haben, als tagein tagaus um sich selbst zu kreisen und sich mit ihren sexuellen Problemen anderen aufzudrängen.

Ein gutes und seriöses Medium wie Corrigenda sollte dieses leidige Thema ignorieren. So wie man die angeblichen Leiden eines Hypochonders ignorieren muss, wenn man ihm helfen will.

Und stattdessen sollten wir uns den echten Problemen dieses Landes und dieses Kontinents zuwenden – es gibt mehr als genug davon!